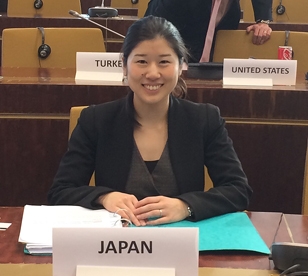

OECD日本政府代表部職員の声:田中美彩子書記官

OECD理事会とコンセンサス

OECD日本政府代表部二等書記官 田中美彩子

外務省入省後、2016年9月よりOECD日本政府代表部で働いています。OECD設立の経緯・目的やOECDの各専門分野における取組については、OECD設立の経緯・目的やOECDの各専門分野における取組については、当HP「OECDの概要」 や他の「代表部職員の声」

や他の「代表部職員の声」 をご覧頂くことにして、この記事では、他ではあまり語られることのない、「OECD理事会」についてお伝えしたいと思います。

をご覧頂くことにして、この記事では、他ではあまり語られることのない、「OECD理事会」についてお伝えしたいと思います。

1 最高意思決定機関としての理事会

理事会は、OECDの最高意思決定機関であり、OECD事務局のトップであるアンヘル・グリアOECD事務総長が議長を務め、各加盟国代表部のトップである大使が出席して議論を戦わせる、毎月1回の会議です。租税、環境など専門分野を扱うOECDの各種委員会は、より良い政策を提案し、人々により良い暮らしをもたらすために日々議論を重ねていますが、その議論の成果を「OECD勧告」や「OECD決定」などの形で世の中に発表しようとするときには、この理事会の最終承認を得る必要があります。

更に、理事会では、このように専門分野の委員会の取組を監督・承認するだけではなく、各委員会の取組のどれにも当てはまらないけれど重要な、OECDの将来に関わる議論を行います。例えば、OECDが今後優先的に取り組むべき分野は何か、OECDに新しい加盟国を迎え入れるならどの国か、OECDが世の中に対してより大きなインパクトをより効率的に与えるためにはどのような組織改革が必要か、などが重要な議題です。

理事会で何かを決定するには、コンセンサス、つまり、OECDの加盟国35ヵ国の中のどの国も反対しないことが必要です。35という数字は日本の学校の一クラスの人数くらいですが、これだけの人たちが、一つの問題について一致した意見を持てることは、日常生活ではむしろ珍しいのではないかと思います。実際、理事会においても、議論の当初、加盟国間の意見がすっかり割れていて、コンセンサスにはほど遠いという場面に遭遇することはよくあります。ただ、各国が譲れない自国の立場を主張する必要があるのはその通りだとしても、全ての国が自国の主張を繰り返していると、議論はいつまでも平行線で、何も決めることができません。

OECD理事会が毎月開催される「ルームC」

2 OECDの将来:どんな国が新たな加盟国としてふさわしいのか

具体例をあげましょう。2017年6月、理事会は、「将来の加盟国の検討のための枠組み」をコンセンサスで採択しました。この「枠組み」は、今後理事会がOECD加盟国数の拡大を考える際、どのような国であれば加盟に向けた審査の開始を認めるに足る国であるかという点について、ある一定の指標を与えるとともに、審査開始の決定に至るまでに理事会が踏むべき手順について定めたものです。この「枠組み」の採択に至るまでも、長い道のりがありました。

どのような国が新しい加盟国としてふさわしいかという問いは、OECDを将来どのような機関としていきたいかという問いに直結します。OECDが世界に与える影響が大きくなるよう、経済規模の大きい国が加盟すべき、世界のロールモデルで有り続けられるよう、自らに高い基準や目標を課せる国が加盟すべき、欧州偏重とのイメージを払拭しよりグローバルな機関となれるよう、地域バランスを考慮して新たな加盟国を選ぶべき、等々、様々な考え方や考慮すべき要素があり、唯一の正解はありません。各加盟国が重視する要素も当然違います。この「枠組み」の採択までには、各加盟国がそれぞれの思いをぶつけ合い、いくつもの案が浮かんでは消えていきました。この過程では、理事会のような公式な会合での主張はもちろんのこと、考え方の近い一部の加盟国が集まって新たな案を練ったり、立場の違う国どうしが公式な立場を離れて妥協できる点を探ったり、態度を変えず議論をストップさせている国を周りの国が説得するなど、舞台裏での各国の柔軟な発想と建設的な努力がありました。

35人の大使が約半年の議論を尽くして練り上げた「枠組み」は正に妥協の産物であり、全ての加盟国がその内容に完璧に満足している訳ではありません。それでも、コンセンサスが達成され「枠組み」の公表に至ったのは、自国の立場を一部譲ったとしても、この「枠組み」を完成させ公表する価値があると全ての加盟国が考えたからに他なりません。この「枠組み」の公表は、これまでほとんど明文化されてこなかったOECD加盟のための考慮要素や手続きについて、一定の道筋を示すことで、未だに「金持ちクラブ」と揶揄され、ややもすると閉鎖的なイメージを持たれがちなOECDの姿を、新しい世界に向かって開かれ、より透明性のあるものとすることに貢献しています。実際、OECD加盟への意欲を見せる新興国からも、どのような努力をすれば加盟の道が開かれるかを示した点でこの「枠組み」は重要であり、高く評価できるという声が上がっています。

3 変化するOECDとコンセンサス

1961年にOECDが設立されてからもうすぐ60年。OECDは、急激に変化する世界の流れに追いつくだけではなく、むしろ変化する世界をリードする機関であろうとして、試行錯誤を繰り返しています。「枠組み」の策定・公表もその一つで、今後しかるべき新たな国を受け入れ、国際社会への更なる貢献を目指すというOECDの覚悟を示すものです。

その一方で変わらないのは、加盟国のコンセンサスにより意思決定を行うという、設立当初からの原則です。コンセンサスによる意思決定は、総意ゆえの正統性を持つものの、時間と労力がかかるうえに、上述の例が示すように、その結果は必ずしも各加盟国の意に100%沿うものとは限りません。それでもOECDがこの意思決定方法をとり続けられるのは、OECDが新たな決定をし、変化を恐れず前に進もうとすることが、結果的には自国の利益になると加盟国自身が信じているからではないでしょうか。今後、OECDが新たな加盟国を受け入れ、加盟国数が増えることは、コンセンサスの形成にとっては確実に試練となります。加盟国がこのコンセンサス方式の維持を望むのであれば、OECDがより一層の価値を加盟国に提供できるとOECD自身が証明すること、また、最大公約数の解を見つけるために全加盟国が創意工夫を凝らすことが、これまで以上に重要になってくると思います。

4 まとめに代えて

OECD日本政府代表部での仕事は、私にとって初めての海外での仕事です。理事会には、大使の同席者として私も毎回出席していますが、百戦錬磨の加盟国大使と議長が、妥協点を見いだそうと当意即妙の議論を繰り広げていく様を見ていると、外交官という職業には、知識と経験に裏打ちされた臨機応変さが求められることを実感します。これを身につけるのは、駆け出しの私にとってはまだまだ遠い目標ですが、少しずつでも目標に近づけるように、毎日の努力を積み重ねていきたいと思っています。

「ルームC」前には、加盟国35ヵ国と、加盟国としての地位は有さないもののOECDの活動に参加しているEUの旗が並んでいます